2005年 5月 25日

インターネットマルチフィード株式会社

インターネットマルチフィード株式会社

フォトニックネットワーキング技術を用いた

次世代インターネット相互接続共同実験における

フォトニックIXの基本動作の実証

次世代インターネット相互接続共同実験における

フォトニックIXの基本動作の実証

株式会社インターネットイニシアティブ(IIJ、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:鈴木幸一)、インターネットマルチフィード株式会社(MFEED、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:鈴木幸一)、NTTコミュニケーションズ株式会社(NTT Com、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:鈴木正誠)、および日本電信電話株式会社(NTT、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:和田紀夫)の4社は、2004年9月3日より2007年3月末日まで、フォトニックネットワーキング技術※1を用いた次世代インターネット相互接続に関する共同実験を実施しており、今回IPルータと光クロスコネクト(OXC:Optical Cross Connect)※2を用いたフォトニックIXの基本動作を実証しました。

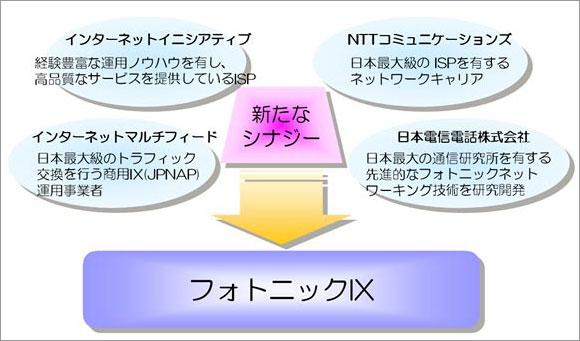

1. 本実験の背景と経緯 (図1)

-

近年のインターネット普及に伴い通信量(トラフィック)が著しく増加し、

通信回線の容量が不足される事態が懸念されています。

とりわけインターネットプロバイダ(ISP:Internet Service Provider)間の相互接続点(IX:Internet eXchange)においては、

大容量のインターネットトラフィックが集中しており、増加傾向が顕著にあらわれています。

日本3大IXのトラフィック合計値の推移をみると、

ここ数年、年間2〜3倍のペースで増加してきており、

2004年上半期末の時点では90Gbit/sのトラフィック量(月間平均値)に達していることが示されております。

今後も増加し続けるトラフィックに柔軟に対処するため、

新たなIXアーキテクチャが求められています。

-

NTT研究所では、通信の大容量化に対応し、また新たなネットワークサービスの提供を目指して、長年に渡りフォトニックネットワーキング技術に関する研究開発を進めてきています。

- このたび、NTT研究所がこれまで独自に培ってきたOXCやGMPLS (Generalized Multi-Protocol Label Switching)※3などのフォトニックネットワーキング技術と、 IIJ、NTT Com及びMFEEDが有する先進的プロバイダとしてのネットワーク構築・運用ノウハウを組合せ、IPルータ等がOXCと連携動作する、新たなIXアーキテクチャ (フォトニックIX:図2)実現を目指した共同実験を昨年より実施しています。

2. 実験概要

(1) GMPLSに対応したOXCと、IPルータ等を組み合わせた連携動作の検証

(2) フォトニックIXの高信頼化技術の検証

(3) フォトニックIXオペレーション方式の検証

(2) フォトニックIXの高信頼化技術の検証

(3) フォトニックIXオペレーション方式の検証

3. 現在までの成果

年々増加するトラフィックに柔軟に対処するための新たなアーキテクチャとして、

フォトニックIXの実現を目指し共同検討を行なって来ました。フォトニックIXは、

従来のISP、IXが運用してきたIPルータやL2スイッチと、今回NTTが新たに開発した

GMPLS対応OXCとを連携動作させるアーキテクチャがポイントです。IXにおいてISPの

IPルータ間のトラフィックが増加してくると、IPルータの入出力インタフェースを

複数まとめて使うようになり、インタフェースの帯域内での木目細かい切替え

(IPルーティング)だけではなくインタフェース単位での切替えが必要となってきます。

その場合に、IPルーティングとOXCを用いた光パス※4切替えとを連携動作させることで

、トラフィックの増加に効率的に対処することができます。

今回の共同実験では、IPルーティングと連携動作するGMPLS対応OXCに、 大容量トラフィックを効率よくハンドリングすることを目的にNTT研究所が開発した 「光パス可変容量技術」を適用しました。光パス可変容量技術とは、トラフィック量 の増減に応じて、そのトラフィックを収容する光パスの容量を最適に増減させること ができる技術です。この技術は、大束の光パス単位でやりとりされるISP間において、 トラフィック量の変動に対する経済的な光パス収容や、運用している光パスが故障し た際の予備用光パスへの効率的な切替えなどに適用可能な技術です。これまでに、 この光パス可変容量技術を、実環境下のIX実験システムに適用することで、 インターネットのばらつきを含んだトラフィック変動や故障等の突発のトラフィック 変動に対しても柔軟に対応できることを実証しました。

今回の共同実験では、IPルーティングと連携動作するGMPLS対応OXCに、 大容量トラフィックを効率よくハンドリングすることを目的にNTT研究所が開発した 「光パス可変容量技術」を適用しました。光パス可変容量技術とは、トラフィック量 の増減に応じて、そのトラフィックを収容する光パスの容量を最適に増減させること ができる技術です。この技術は、大束の光パス単位でやりとりされるISP間において、 トラフィック量の変動に対する経済的な光パス収容や、運用している光パスが故障し た際の予備用光パスへの効率的な切替えなどに適用可能な技術です。これまでに、 この光パス可変容量技術を、実環境下のIX実験システムに適用することで、 インターネットのばらつきを含んだトラフィック変動や故障等の突発のトラフィック 変動に対しても柔軟に対応できることを実証しました。

4. 今後の展開

今後は、これまでの検討に加え、IPルータとOXCの連携制御方法、高信頼化方法等の

技術的な課題の検討や実現性の検証を行なうとともに、フォトニックIXの構成法を

提案していきます。 また実フィールド環境における長期運用試験、実運用面の課題

抽出等も併せて行っていきます。 なお、NTTグループとしては、今回の成果を

2004年11月に公表した「中期経営戦略」の次世代ネットワークの検討に活かしてい

きます。

5. 各社の役割分担、実験の目的

(1) IIJ:

(2) MFEED:

(3) NTT Com:

(4) NTT:

4社は本実験を通してISPの相互接続性やIXの運用性の観点からフォトニックIXの評価を実施し、GMPLS対応OXCとの連携動作のためにIPルータやL2スイッチが具備すべき条件、並びに連携動作を実現するネットワーク制御方式等を明らかにすることを目指していきます。

豊富な運用実績と先進的インターネット構築技術を有するISPとして、IPネットワーク運用技術を提供し、ISPから見た次世代IXの課題・要求を定義するとともに、効果的なIX利用方法を検討しています。

(2) MFEED:

IX事業運用者として、IXの運用技術を提供し、次世代IXの課題・要求を定義するとともに、本実験をふまえたIXインフラサービスの実施可能性について検討しています。

(3) NTT Com:

先進的ネットワーク構築技術を有するISPかつネットワークキャリアとして、IPネットワークおよび伝送ネットワーク運用技術を提供し、ISPから見た効果的なIX利用方法の検討、およびキャリアから見たフォトニックネットワークの運用技術について検討しています。

(4) NTT:

OXCおよびGMPLSなどのフォトニックネットワーキングに関する技術開発力・ノウハウを提供しています。また共同実験の結果得られるフォトニックネットワーキング技術への要求条件を検討し、更なる高機能化、経済化を進める実現技術を検討しています。

4社は本実験を通してISPの相互接続性やIXの運用性の観点からフォトニックIXの評価を実施し、GMPLS対応OXCとの連携動作のためにIPルータやL2スイッチが具備すべき条件、並びに連携動作を実現するネットワーク制御方式等を明らかにすることを目指していきます。

<用語解説>

*1 フォトニックネットワーキング技術

*2 光クロスコネクト(OXC;Optical Cross Connect)

*3 GMPLS (Generalized Multi-Protocol Label Switching)

*4 光パス

一本の光ファイバの中に、波長が異なる複数の光信号を通すことで大量の情報伝送を可能にする波長多重伝送技術、光信号を波長ごとに経路を振り分ける波長ルーティング技術、フォトニックネットワークを構成する機器群を相互に接続し、柔軟かつ効率的に運用するネットワーク制御技術などを用いたネットワーク構成技術。

*2 光クロスコネクト(OXC;Optical Cross Connect)

フォトニックネットワークの構成要素であり、WDM装置等に接続し、ギガビットクラスの高速光信号の経路を振り分ける通信装置。GMPLSなどのネットワーク制御技術を適用することで、ギガビットクラスの高速光信号を柔軟に切り替えることが可能になります。

*3 GMPLS (Generalized Multi-Protocol Label Switching)

IP網において使われているMPLS(Multi-Protocol Label Switching)の考え方を、複数の異なるレイヤに拡張、発展させたプロトコル群。GMPLSは、フォトニックネットワークを制御するプロトコルとして注目されています。このプロトコル群は、IETF(The Internet Engineering Task Force)などを中心として、標準化が進められています。IETFは、インターネットを構築・運営するための規格の標準化を行なう組織です。

*4 光パス

ギガビットクラスの大束な情報伝達の単位であり、情報送受信ノード間すなわち情報を伝達する送信端から受信端の間に光の通信経路として設定されます。GMPLS対応OXCを用いることで、設定した光パスを柔軟に切り替えることが可能になります。

図1 共同実験の意義

図2 フォトニックIXのイメージ

[本件問合せ先]

株式会社インターネットイニシアティブ 広報部 米山 Tel: 03-5259-6310 E-mail: press@iij.ad.jp インターネットマルチフィード株式会社 広報担当 Tel: 03-3282-1010 E-mail: info@mfeed.co.jp NTTコミュニケーションズ株式会社 ブロードバンドIP事業部 Tel: 03-6700-8430 E-mail: sanag-bb@ntt.com 日本電信電話株式会社 先端技術総合研究所 企画部 為近、甕(もたい) Tel: 046-240-5152 E-mail: st-josen@tamail.rdc.ntt.co.jp